不忘初心,她是組織再生領域的追夢者;攻堅克難,她是守護軍民健康的奉獻者,教書育人的她曾入圍全球前2%頂尖科學家,近日還榮獲 “強國青年科學家”稱號——她就是福州大學化工學院教授、博士生導師張進。

日前,記者在福州大學的實驗室里看到,“90后”張進手持一支透明的噴霧裝置,輕輕一按,水霧般的凝膠瞬間覆蓋在濕潤的模擬創面上。“這是我們的‘生命盾牌’,哪怕在血流如注的動態環境下,也能在一分鐘內實現止血。”

從實驗室到戰場 一分鐘的生死時速

2024年,在由福州市科技局等單位主辦的福州大學成果直通車活動現場,張進團隊研發的“濕態粘附止血凝膠”首次亮相,引起業內關注。這款以海洋殼聚糖、單寧酸和天然絲素蛋白為原料的凝膠創造了一個生命奇跡——在心臟和大血管等動態出血場景中,實現一分鐘內快速止血。

“傳統材料在濕態環境下粘附力大幅下降,而戰場和事故現場的出血恰恰多是動態、濕態的。”張進說,為了攻克這個難題,團隊歷時三年,經過數百次配方優化,最終通過自組裝技術開發出粘附強度極高的凝膠材料。

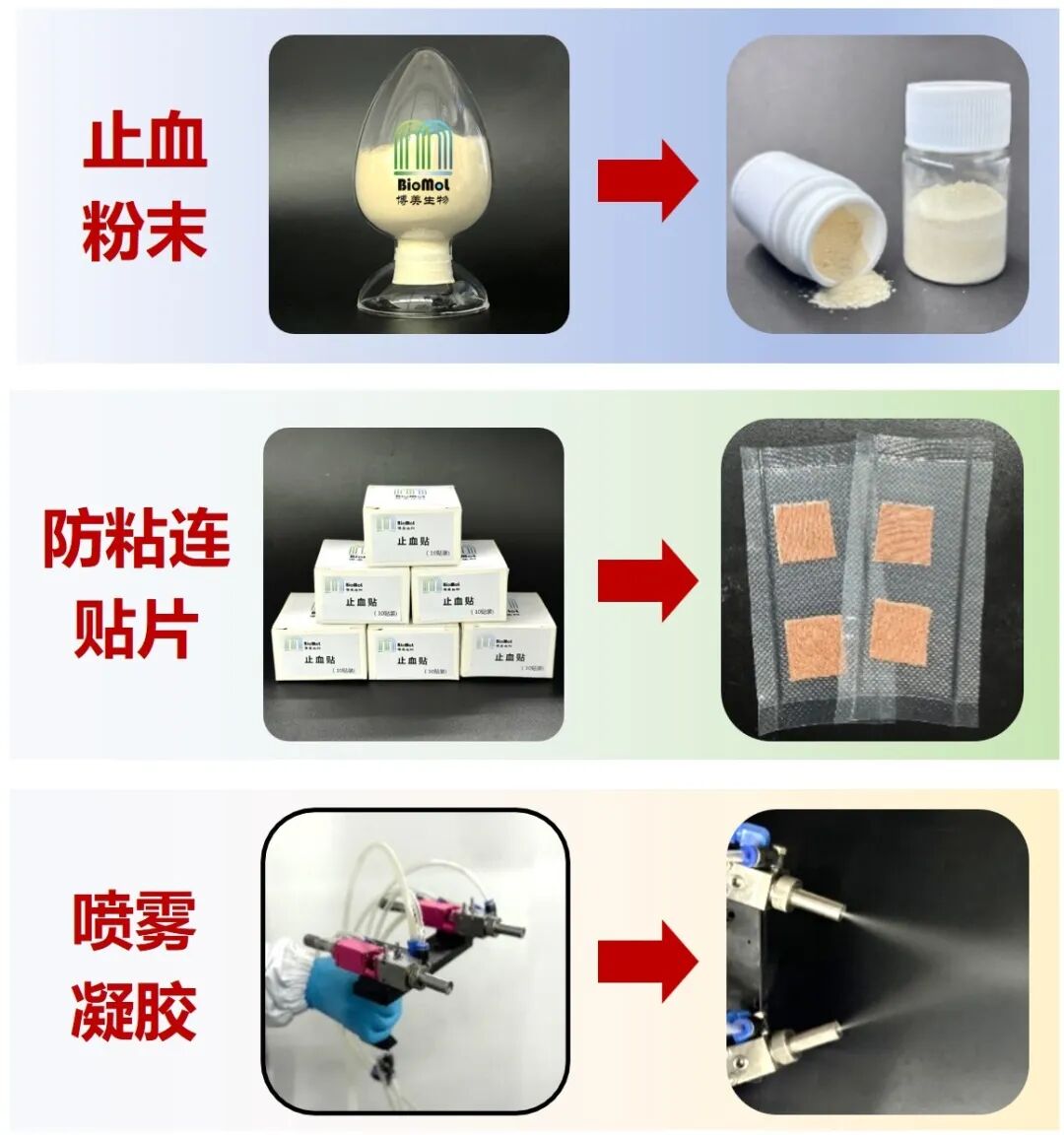

更令人稱奇的是,團隊將材料做成噴霧、粉末和創可貼三種形式。噴霧適合大面積創傷,粉末能深入復雜傷口,創可貼則便于攜帶。

他們還專門設計了可調節的噴涂裝置,讓救援人員無須接觸傷口就能施藥,大大降低了感染風險。張進介紹,這種新型止血凝膠,不僅有望在戰場上為士兵提供及時的醫療救治,減少戰斗中的傷亡,在民用領域也有望成為急救醫療的重要工具。

據悉,該產品已在12次軍事演習中證實其有效性,曾榮獲軍事科學技術進步獎一等獎。

做“有溫度的科研” 從“可用”到“敢用”的跨越

回顧自己的成長歷程,張進常說:“科研從來不是獨行,而是一程又一程的接力。”

從四川大學李忠明教授引領她走進科研殿堂,到中國科學院長春應化所陳學思院士成為她“學術生涯的燈塔”;從丁建勛研究員教會她“嚴肅、嚴格、嚴密”的科研態度,到楊黃浩教授在她困難時給予全力支持——4位恩師的托舉,讓張進在科研道路上走得堅定而從容。

“導師們教會我,科學研究的核心是在復雜現象中識別本質問題。”這種科研哲學的傳承,讓她在獨立領導團隊后,始終保持著對真問題的敏銳洞察。

2023年,張進入選第九屆中國科協青年人才托舉工程,這是她科研生涯的重要里程碑。

在學會和導師們的支持下,張進深入開展生物活性高分子支架研究,通過對材料理化性能的精細設計,攻克了組織再生領域中血紅細胞凝聚能力不足、巨噬細胞極化表型不可控、干細胞增殖分化水平低等關鍵瓶頸,促進了大段組織缺損的高效率修復與功能重建。迄今,她已發表高水平SCI論文70余篇、主持10余項國家/省部級科研課題、授權國家發明專利25項。榮獲教育部青年長江學者、重點研發計劃青年首席科學家等榮譽稱號。

在張進的辦公室墻上,掛著她手書的“做有溫度的科研”。溫度從何而來?她說:“從病床前來,到病床中去。”

團隊骨干小王記得,為了獲取第一手臨床需求,張進多次帶領團隊深入醫院手術室,觀察真實的手術場景。“張老師總是說,不了解臨床痛點的材料設計,就像在真空中練游泳。”

強烈的應用導向,讓張進的研究成果不僅發表在《Advanced Materials》《ACS.Nano》《Advanced Functional Materials》等頂尖期刊上,更走出實驗室,走向了救治一線。

聚焦高值生物醫用高分子材料領域的關鍵技術瓶頸與產業化需求,張進也積極推動多項科研成果轉化,開展了原創性技術攻關,構建了具有自主知識產權的關鍵技術體系,推動技術從實驗室走向應用現場。她和團隊已有多項技術成果實現穩定批量生產,正式投入市場應用。

面向未來 在科研長跑中與團隊共進

作為福州大學生物分析與納米醫學科研團隊骨干成員,張進特別注重團隊文化的建設。

“科研不是一個人的沖刺,而是一群人的長跑,將自己融入團隊,把團隊的目標放在心上,是我們持續推動科研進步的重要保障。”張進說。

面向未來,張進表示將繼續深耕生物醫用高分子材料領域,拓展在神經修復、骨修復等組織工程領域的應用邊界。

“我們希望推動產品從‘可用’走向‘好用、敢用、愿意用’,真正實現高端醫療材料的國產替代。”張進說,對她而言,科研是一場沒有終點的接力——每一個新突破,都是下一程的起點。

來源:福州晚報微信公眾號

編輯:葉虹