在福州的最新城市形象標識中,市樹“榕樹”和古建筑特色“馬鞍墻”為主體,巧妙地將福山、福水、福道等城市元素融入其中。

△福州城市形象標識

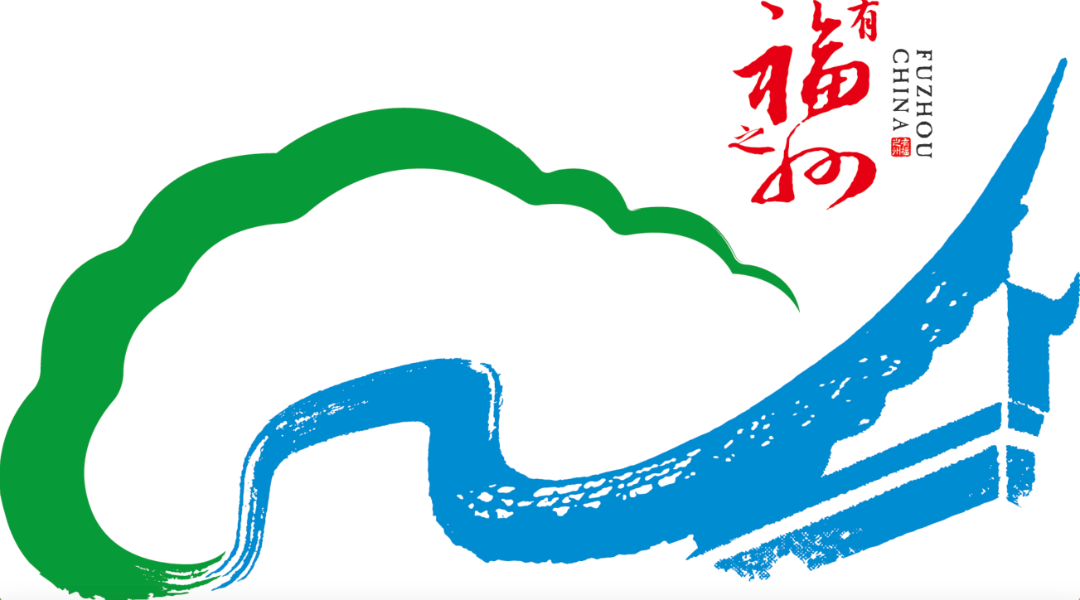

其中,最為醒目的“有福之州”四字中的“福州”,來自于蔡襄的手書詩作《福州寧越門外石橋看西山晚照》,其他二字也由蔡襄書法集字而成。

△蔡襄詩作《福州寧越門外石橋看西山晚照》

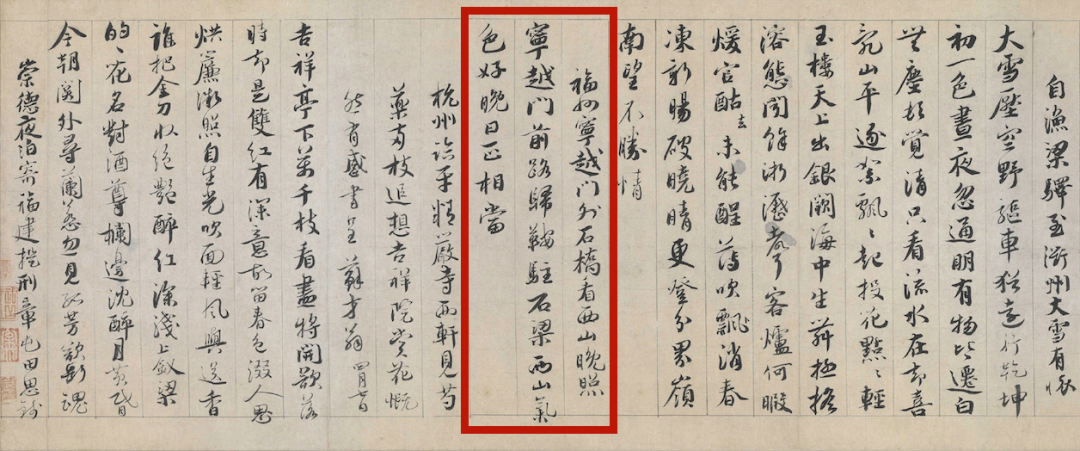

在宋代,寧越門在福州城的南端。1050年秋,蔡襄復任諫官,他從仙游北上開封,途經的第一大站就是福州。

△宋代福州古城圖(來源:網絡)

“寧越門前路,歸鞍駐石梁。西山氣色好,晚日正相當。”寧越門的石橋上,蔡襄勒馬駐足。夕陽的余暉灑落在城西的山巒之上。蔡襄心中被歲月靜好的溫暖所充盈著。這片土地對他而言,絕不是陌生的存在。

蔡襄曾兩次“知福州”,第一次是宋仁宗慶歷年間,任職時間為1045年至1047年。第二次是嘉祐年間,任職時間為1056年至1058年。打開《蔡襄》第三集,你會發現,他千年前的政績,悄然塑造了這座城市。

△紀錄片《蔡襄》

虎節門下的民生與樂事

每天晚上,福州著名的夜市“達明美食街”,擠滿了來品嘗各種美食的游客和市民。他們也許不會留意到,身邊擦肩而過的“虎節門”。

△福州虎節路

1045年,擔任福州知州后,蔡襄發現福州人生病了不找醫生,而尋求巫醫。他讓人從州府庫房中找出宋代政府頒布的第一部大型醫藥方書著作——《太平圣惠方》,又請來福州百姓最信任的名醫何希彭,從一萬六千多個驗方中精選六千零九十六個適合福州當地的藥方,刻碑立于福州虎節門,供民眾選用。

他在虎節門西側設醫學機構,選民間聰明子弟入學,培養他們當醫生。福州最早的一所醫療教學機構也在此誕生。

△紀錄片《蔡襄》

蔡襄關注社會倫理道德。第二次“知福州”時,針對民間陋習,蔡襄撰寫《福州五戒文》和《戒山頭齋會碑》,作為法令頒布,要求百姓遵守。他又作《教民十六事》,立碑公示于福州虎節門下,列出十六件百姓最關心的事,也明文禁止了地方衙役借助公權力,橫行鄉里、敲詐勒索。可惜,這些古跡文物今日已不復存在。

△蔡襄《福州五戒文》

作為福州府衙的官方花園,“春臺館”專供州官及其同僚觀賞消遣,禁止百姓入內。若獨樂樂不如眾樂樂,蔡襄下令,每年二月,開放“春臺館”,讓民眾一同入園踏青賞花。

一首《開州園縱民游樂》,表達了蔡襄與民同樂的美好心境。

△蔡襄詩作《開州園縱民游樂》

“水”城改造記

據了解,如今的福州城擁有156條內河。這些河流蜿蜒流淌,猶如歲月的掌紋,也如城市的血脈,孕育生機,滋養生命。但是很少有人知道,蔡襄與內河的關聯。

△福州白馬河

晉安河是目前福州市區最長、流域最大的城市內河,據說它的來歷可以追溯到西晉太康三年(282年)。到了北宋開寶七年(974年),刺史錢昱修筑福州外城,在東門外挖了一條“護城濠”。

1057年,蔡襄第二次“知福州”。他經過實地考察后,下令從“樂游橋”(現今東大路和塔頭路交接處)開始動工,發動群眾拓寬晉安河河道,讓它南北貫通,成為連接福州南北的水路,直接通到閩江。蔡襄還讓懷安知縣樊紀在晉安河上建了13座橋,方便人們過河。

△福州晉安河

蔡襄還發動百姓清理城區河溝,使城內的各條河渠連成一體,形成內河水網。

這是古代福州城市建設的一件大事。

△紀錄片《蔡襄》

20多年后,新任福州知州、人稱唐宋八大家的曾鞏,這樣描繪福州內河盛景:“全城內外道路通達,路旁遍布河渠,溝通江水潮汐,舟船日夜穿梭于各家門戶。”宋代福州因發達的城區水上交通,經濟繁榮,商貿興盛,成為江南各路首的典型,被譽為“東南都會”。

△紀錄片《蔡襄》

福州城內這一河渠網絡系統保持了九百余年,至今仍是福州歷史文化名城的組成部分。

他才是福州植榕第一人

三坊七巷的愛心樹,是到福州的游客們必打卡的網紅點。

△福州三坊七巷愛心樹

福州又稱“榕城”,整座城市隨處可見榕樹。很長時間以來,人們認為最早在福州號召種植榕樹的是知州張伯玉,卻很少有人知道,在他之前,蔡襄就已經倡導福州所屬各縣廣植榕樹。不僅在福州植,還專門命人自福州大義渡至莆田、泉州和漳州,沿途700里驛道,道旁盡數栽植榕樹。

△紀錄片《蔡襄》

應該說,張伯玉是在蔡襄的基礎上,進一步發動群眾“編戶浚溝七尺”,植榕綠化。此后,接任太守程師孟繼續組織植榕,真是一任接著一任干,繪出了“綠蔭滿城,暑不張蓋”的有福之州。

千年一瞬,如今福州城內榕樹遍道,獨木能成林,落枝能成根。而榕樹那深沉的根系、強勁的枝干、繁茂的樹蔭,也正如蔡襄本人的寫照:以民為本,心系蒼生,蔭庇子孫。

△紀錄片《蔡襄》

△點擊海報進入海博TV直播間,今晚9:55同步觀看

來源:海博TV微信公眾號

編輯:黃國偉