田黃的成因在地質上有著復雜、艱深的科學理論。對于一般的收藏者來說,只需要了解基本知識,通過這些知識來輔助田黃石的鑒別即可,不必過于深究晦澀難明的內容。從實用的角度來看,田黃的科學成因可以分為五個方面。

首先是田黃石體的成因。田黃石是一種次生礦石,原本屬于高山、坑頭礦脈中的一部分。在地質運動時期,由于地震、風化等原因,這些礦脈中的原石裂解、剝落,滾入溪谷或田土區域。經過長年累月的漸變,又隨著地質變化和水流沖擊移運到各處,經歷斷裂、磋磨后,被環境影響而生成我們熟悉的田黃石。這個過程在壽山人中被稱為“田化”。因此,壽山人歷來采掘田黃石時就有一個說法,即田黃石多數都是聚落式分布,有“君石”(大田黃石)也有“臣石”(中、小田黃石),一“君”周圍必有“群臣拱衛”。其實就是大塊剝落的原石,隨著遷移后破碎、田化,出現大田四周散落小田的格局。在壽山上如果出現方圓幾十米內均無小田黃石,僅有一塊大田黃石,則稱“飛來田”,意為天外飛來,才能絕世獨立。由于這種剝落的原石本就有限,因此田黃石從古至今,所采掘的量不超過500千克,是一種極為稀缺的資源。

其次是田黃色彩的成因。火山噴發時的熱液經過化學反應,生成了大量的鐵元素滲透、運移至地表,在壽山地區的三坂范圍內,尤其是發源坑頭占的壽山溪流域,溪水和土壤里形成一種帶有弱酸性的氧化環境,田黃之“色”,其實就是這種環境逐漸影響而成的。壽山人從過去就有一種普遍的經驗,認為挖掘田黃石的古砂層吃過坑頭水,因此會“長”田黃,使田黃“熟成”,這實際上就是基于采掘經驗倒推出來的地質真相。由于這一自然過程通常是漸進式的,至少需要上萬年的時間才能完成,因此田黃才有如此豐富的色彩分別——石體的基礎色和環境的影響都會造成最終色彩的不同。

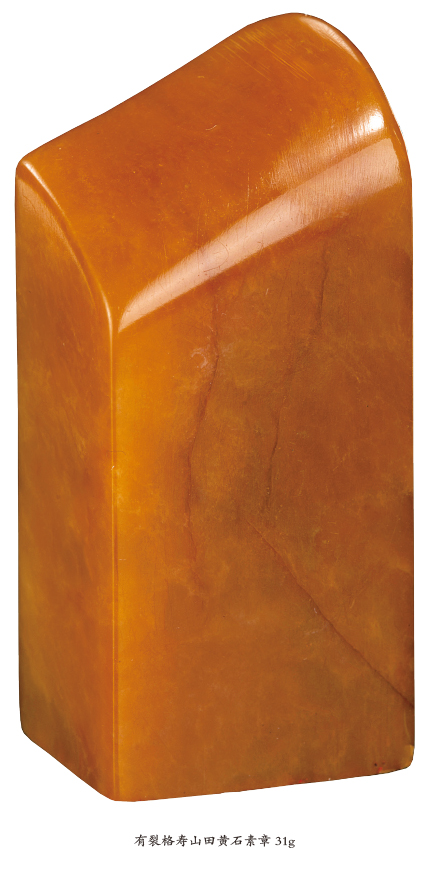

第三是“紅筋”“紅格”的成因。田黃石在運移過程中,因碰撞產生的裂隙,也在這種充滿鐵礦物的環境中逐漸得到膠合、充填,這些鐵礦物以厚膜狀、短針狀、薄膜或微細粒狀這三種狀態分布于格裂面上,就成了眾所周知的“紅筋”“紅格”。之所以紅筋、紅格不影響田黃石的穩定性,實際上已是經過被大自然“填充修補”,二次成型的結果。由于田黃石在自然環境中生成,膠合的格痕非常常見,因此才有“無格不成田”,實際上所說的也是這種筋格在田黃石中多發,而并不是非要有筋有格,才是一塊標準的田黃石。

第四是石皮的成因,它的生成也是與田黃的生成過程同步的。石皮本身的主要礦物成分相同,是原本的礦石在次生環境中被風化、磨蝕后的田黃表層礦物,隨著外界元素遷移黏合,最終成為“石皮”。過去有人將田黃石的石皮剝去,但又會隨著時間緩慢生出新的石皮,因此壽山人常說“石皮會長”,其實就是這種變化是始終漸進發生的證據。

第五是田黃石的“蘿卜絲紋”的成因,由于田黃石母礦是剝落自壽山石礦脈,因而其所含成分必然是巖漿活動產生的熱液凝固后,因為不同溫度、應力而產生的。有科學研究表明,田黃石的“蘿卜絲”紋路,其成分是硫磷鋁鍶石。硫磷鋁鍶石的生成溫度遠高于構成田黃石母礦的其他礦物成分,也就是說,“先有母礦后有田,絲紋還在母礦前”。田黃石的蘿卜絲紋這一表象,是早于筋、格和石皮出現,真正屬于田黃石原生結構的一種特征。這一結果,當然也是給壽山人一貫持有的“唯絲論”(即田黃最大的判斷標準是蘿卜絲紋)帶來了堅實的科學理論支撐。

基于如上的成因,我們知道,田黃石是原石礦脈隨機剝落后再經歷億萬年遷移后的結果,因而它的蹤跡也是不可預測的。故此,其最為出名的特點就是“無根而璞,無脈可尋”。20世紀80-90年代,山坑石的礦脈產量激增,但田黃石卻無法用同樣“探脈”和“定點采掘”的方式提升產量。對于田黃石的采掘雖然歷史悠久,但數百年來這種尋覓的隨機性都極強,無論采掘田黃石多長時間,依舊只能靠運氣,誰也無法做到十拿九穩。即便壽山村人幾乎家家戶戶都有采掘田黃石的資格,但有些人家十數年都采掘不到一顆像樣的田黃石,有些人家卻在自家田頭掏田鼠窩都能摸出體量不小的田黃石,村中還曾出現過“扒渣土”尋到田黃石,甚至只是在壽山溪中涉水,田黃石就滾入鞋中的情況。

偶然拾得的情況畢竟少數,日常大多數田黃石還是通過人力采掘、篩選而出的,獲得田黃石,主要依賴兩種采掘方法:田采和溪采。

田黃石大多數是通過田采獲得的。田采可以分為兩種情況,一種是田土中零散埋藏的田黃石,另一種是埋藏于離地面一定距離的古砂層中的田黃石。這些古砂層有厚有薄,多為20~30厘米,距離地面的深度也飄忽不定。根據《印石辨》記載,民國時期有些古砂層需要挖掘至地下6~7米,但根據現代的采掘經驗,除了少數可以在1.7~2米的深度找到古砂層外,更多的是深度達到10米以上,甚至有的需要挖掘至地下20米才能找到古砂層。

一旦發現古砂層,就有很大可能挖出田黃石。如果古砂層中雜陳著許多小塊碎石,那么就有望采掘到田黃石。而如果整片砂層非常平整,不見碎石,那么根據經驗判斷,其中可能沒有田黃石。挖掘時穿透古砂層被稱為“見底”,一旦“見底”,下面的普通土壤中就再也找不到田黃石了,采石人就會停止挖掘。

古砂層與田黃石關系密切,并且是一種相對有規律可循的地層特征。壽山人將其稱為“石土”,認為這種古砂層聚集了地力,是能“長出”田黃的奇妙之處。然而,縱觀近年來各類科學論文,從20世紀90年代至今,似乎還沒有對這一情況進行系統研究解密。因此,在本專欄中我們將保留這一傳統說法,以供后人進一步探討。

“田采”并非一般人所認為的那樣沒有危險性,在《印石辨》中,記載了田黃石的采掘情況:“采掘田黃石最初是在農閑時節的活動,每掘即組織四、五人,二人掘,二人運土。清朝末至民國初,每挖掘尚可得一二石。常聞挖掘太深,致出事故者。其后即常聞挖掘終日不得一石,甚至數日不得一石。但亦曾聞在耕作時偶然翻得一小塊。現在已不可復得了。”

20世紀末,壽山村本地的村民只需花費少許,就可以輕松拿到一份自留地用以采石。在許多人背井離鄉、外出打工賺錢的年代,壽山人卻是留在家里依靠采石,賣石,便能賺取相當可觀的收入。因此,許多人拋棄農事,專門對田黃石進行采掘。一次次的高價成交,則讓這種采掘之風愈演愈烈,這也使得田黃石再次進入豐產期間。

時至今日,壽山人仍然在自家的自留地中堅持挖掘田石。不過如今已經越來越難以挖掘到田黃石了。因此,這項工作已經不再是偶爾在農閑時進行的事情,而是一年四季必須全力以赴、不間斷進行的工作,需要付出巨大體力和存在一定人身安全風險。一旦收獲,所得也與付出成正比——挖出幾塊品相飽滿,質地瑩潤的好田黃,便可作價十萬甚至百萬。

如今想要出一塊大田黃石,已經越來越不容易。過去,挖出幾兩甚至數斤重的田黃石雖然是大事件,但卻不算奇聞,畢竟是有不少前例的。當時壽山村人們采石,挖到拇指大小的田黃石,往往隨手扔回土中。近20年間,隨著田黃石越發稀少,每次采掘中對土地的深挖總會形成數人高的坑洞, 一處動土,周圍就全部變成虛土,岌岌可危,時刻有塌方的可能性。尤其是在下坂區域采掘,有時候會深入山體,一路沒有成型的道路,有些地方需要手足并用攀爬上去,而采掘的洞中,有時山石懸空,搖搖欲墜,隨時會有山石掉落砸傷人的危險,可以說采掘者無不是豁出性命。從過往壽山人的經驗看,這種險惡之地,風險大,回報也大,要么無功而返,連細小的田黃石也不見蹤影,要么就會出大田、名田,只是田黃石本身在成礦時就是隨機滾落、隨地脈移運,采掘不存在明確的目標,只能完全靠運氣,與賭命無異。

如今的石市之中,20克的田黃石就可算“成材”,作為石商,如果店內擁有幾件30~40克的隨形擺件,只要質地夠好,就足以撐得起場面。以田黃切章的機會越來越少,且多數所出的印章也僅手指大小,多數能見到的是隨形的擺件。現實環境也改變了田黃石的采掘情況,當代壽山人在挖出土渣后,就不會再像從前那樣隨意拋棄,而是要把渣土放在藤編的笆籮中過篩或用高壓水槍沖散檢視,即便是一些小拇指蓋大小的田黃,大家也會收拾起來,做一做手串、項鏈,誰也舍不得放過一塊。

另一種采集是“溪采”。溪田在長年累月水流沖刷下,形態如鵝卵,僅存在于壽山溪流域的河床和附近土壤。溪采得的田黃石一般稱為“溪田”,由于水流沖刷作用,所以一般沒有棱角,弧邊圓潤,溪田一般潤度更高,形態更為親人,因此也被公認為田黃中品級最高者。

簡單通過巡視溪水得石的情況在20世紀20年代已極少見,而當代的采掘,其難度要更高了百倍不止。因此當代溪采之前一般會在水道邊挖溝渠引流上游來的溪水,但壽山溪并非源頭下游,本身水道也會向外滲水,且速度頗快,因此,想要“溪采”首先必須使用抽水機將水抽干,然后在短時間內迅速進行挖掘和搜索。溪采過程中,水道涌流的速度決定了工作進展的快慢。一旦水位達到一定高度,為確保安全,采掘工作就只能暫停,等待抽水機將水抽干后再進行采掘。

壽山溪在壽山鄉被認為是“公家地”,與“田采”不同,這里沒有清晰的邊界線,任何人都可以在整個水道流域內進行采掘。采得的田黃石歸采石者所有,不會引發所有權爭端。壽山村過往時常有雇工在工閑時到溪中采田,村民也并不加以阻攔。正是因為溪水中的田黃石是可以被承認自有的,因此有不少游客,到壽山村游玩時會下溪“摸田”。如2000年前后,就有兩位外地人前來壽山村務工,恰好遇到連續不斷的大雨。大雨停后,壽山溪水勢暴漲,他們便趁夜晚時分,玩笑式地相約去“尋寶”。他們出門后沒多久,居然真的在溪邊撿到被水流沖出的一枚大田黃石,壽山村人聽聞后對此都無異議,還為他們引薦喜好田黃的收藏家,并證明此田是在壽山村中所得。這件田黃石后來被收藏家以數百萬元購去,兩位外鄉客人將收益均分,人生也從此得以改變。

溪采時如在某一處已定好位置,但采掘工程還未開始時,就需在水道處堆石圈地,示意此處有主。村中其余采石人見到溪中有人以石塊壘起的圈子或采挖的坑洞,就知道此處已經被他人占先,不會再有造次。直到采石者認為自己的采掘工期已經告一段落,將圈地的石圈撤去,其中的水道才會再度恢復“公有”的形態,其他人才能再于其中進行探索。但如不進行圈地,則他人也有可能在此處采石。

最近幾年由于溪田越發稀少,一些大膽的開采者開始熱衷于“追流探采”,也就是沿著溪流的走向溯源進行采挖。如果溪流鉆入山體,采石者就會“挖山”,先設法削入山體,用雇工挖去浮土,再沿著暗河水脈繼續采挖。在這種情況下,田黃石不僅可能出現在河道內,還可能出現在暗河附近的深層土壤中,從前也曾有人在這些地方挖出古砂層。這種采掘方式被視為“溪采”的一部分,但危險程度極高。

田黃石的采集方式也是定義田黃的重要部分,任何“田采”“溪采”以外,通過礦脈洞采的石材,即便有接近的色澤或形象,也不能被稱為田黃。

摘自《國寶田黃》,主編/陳基